| | | |

|---|

| �P�D �͂��߂� |

| �@�T�����̓Ǐ����̏��]�Ŗʔ������Ɏv���A�w�r���̏��X�ɗ�������ċ��߁A������

|

| �C�ɓǂB���ҍ����ꔞ�i�������@�����݁j�ɂ��A�� |

�����ꔞ�́u��ɂ݂����݁v |

| ���ɂ����̗\���m�����������킹�Ă͂��Ȃ������B�܂� |

| ���������ׂ��Ȃ���т����B |

| �@�n���̑傫�ȓs�s�ɏZ�ޑ����ƕv�l�̗M�q�Ƃ������N |

| �v�w�̓����Ԃ����������Ť�A���⍩���A�Ԃɉʕ��Ȃ� |

| ��薼�ɂ����W�т̃G�b�Z�C���W�听�������̂ł���B |

| �ǂݏI������̊����̉���ŕ����������Ƃł��邪�A�� |

| �̖{�ɓZ�߂�ꂽ���͂͂��ׂĂQ�O�P�S�N�U���Q�R���� |

| ��Q�O�P�T�N�T���Q�U���܂ł̖�P�P�����ɂ킽���āu�ǔ��V���v�[���ɘA�ڂ��ꂽ |

| ���̂ŁA���҂͂قږ�����̃y�[�X�Œ��̎��ԑтɏ����L�������̂������ł��� |

| | | |

|---|

| �Q�D �Ԃ��Ă�����e |

| �@�ǂݐi�ނ����ɁA�M�҂ɂ͂��̒��҂����ƂȂ��g�߂ȑ��݂Ɏv���A���߂��̂��� |

| �m��Ȃ��Ƃ����C�ɂȂ����i���F���ۂɂ͂T�O�Α�̑啪�Ⴂ���ƕ�������������j�B |

| �W�т̏��т̂�����ɂ��A����ł����Ƃ������炢�쒹�̖��A���E��A��A�b���A�� |

| ���̓�������A�l�W�o�i�A���}�{�E�i�R�X�q�j�A���ԉʁA�A�L�m�L�����\�E�A�t�W�o |

| �J�}���̐A���̖��������玟�ւƓo�ꂷ��̂ŁA���������w�ɑ��w�̐[�����҂ł͂� |

| ���낤���ƁA��i�Ƌ������������Ă��A�M�҂̍D��S�̐�D�̉a�H�ɂȂ����̂ł� |

| �����B |

| �@���S������ꂽ��ɂ́A�����X�̓��A���ɂ܂��b�̓W�J�̒��ɁA���얲 |

| ���A�Í����u�A���c�S��A�ɒB���@�A�����ّ��Y�A���{�r��A�����m�ԁA�ɓ��� |

| �Y�A�֓��g�A���{�L���A���m�A�[���A�u���[���X�����̓����̒����l�Ɨ��ވ�b�� |

| �I������߂��Ă��āA���͕\���݂̂Ȃ炸�A���i�`�ʂɉ��Ƃ������ʉ��[���ƃo |

| �b�N�~���[�W�b�N�̒��ɋP���Ă���S�n�悢���͋C����������B |

| �@��i�̒����A�W�Ԗڂ̏��сu�傫�ȃX�C�J�v�ɂ́A��������̍������o�ꂷ��B |

| �A�����J�V���q�g���̏K����G�_�i�i�t�V�ƃi�i�t�V���h�L�̈Ⴂ����V���`���E |

| ��A�Q�n�̗c���̊ώ@�A�����c���ƃA�V�i�K�o�`�Ƃ̓V�G�W�Ȃǐ������̂܂�� |

| �u�t�@�[�u���̍����L�v��ǂ�ł���悤�ȋC�ɂ�������B�ܘ_�����ĐA������� |

| �̖��O�������玟�ւƌ���A�������߂���G�b�Z�C�̂悤���B |

| �@���̂X�іڂ́u�`���b�L���v�Ƒ肷�鏬�тł́A�J���V�J�̐A���̐H�ו���L�r�^ |

| �L�̚����`���b�L���Ƃ����b���ڂ̃I�g�V�u�~�̈�킪�ǂ�̎��Ɍ����@���� |

| �����Y�ޘb�Ƃ����Љ���B

|

| �@���N�ɂ킽��傫�ȋG�߂̈ڂ�ς����A�o�ꂷ���b�A�����A�����A�A���A�� |

| ���C�ۂƋ��ɒԂ��čs�����A�_�炩�����͂ƁA�C�̗������ώ@�͂����݂ɕ҂ݍ��� |

| ��ċC�����悭�ǂ߂��B

|

| | | |

|---|

| �R�D ���p���̍I�݂��Ə[���������� |

| �@�Ō�̏��сu�l�N�̂̂��v���Ȃ��Ȃ����e�Z���A�f���炵�����ߊ���̖������ʂ� |

| ���Ă���B��̂S�N�Ƃ͒ւ̎�������Ă���Ԃ��炭�܂ł̊��Ԃ̂��Ƃ��ƕ������� |

| ���A��������܂łɂ͒N�ł��m���Ă���u���I�R�N�A�`�W�N�A�~�͂��������P�R�N�v |

| �Ƃ����������邪�A���̂S�N�͒ւ̉Ԃ��炭�܂ł̎������w���Ă��āA�Ԃ̔Z������ |

| ���Ɋ����āA�Q�Ă��邤���ɁA�[��o�T�b�Ƃ������𗧂ĂĉԂ��܂Ƃ܂��ď��� |

| �������u�Ԃ̕`�ʂ������ŁA���ۂ̂Ƃ���M�҂��ǂ�ł��ĕs�C�������������B���� |

| �ӏ��ł��A���҂͍I�݂ɗ����@���i���Ƃ݁@�Ƃ�j�́u�ցv�Ƃ����Z�т��v���o���� |

| ���p���Ă���̂��ʔ����B�����͒ւ̉Ԃ������āA�o�T�b�Ƃ������𗧂Ă�ƁA�M�� |

| �b�Ƃ��ĕ|����A��������Ă���悤���ƋC�����������ʂĂɁA�����킹��������l |

| �͉����Ȃ��āA�v���肭�������Ə��]����l�������ʂ��Ă���B�Ƃ��낪�A |

| ���ꂪ�I���ɋ߂Â��ƁA�M�q�v�l���p��̃��b�X���̗F�l�ƕa�C�œ��@��ĉ�� |

| �̂��S�N��ł������B�����M�q�������ɌW���I�[�v���ł����̂��S�N�O���������� |

| ���������Ă���B���ɂ��Z��ł���Ƃ���̎��͂̎��т����Ă����̂��A�O�̂ق� |

| ����̖X�������c�������̂́A�̖̂ʉe�͊������Ȃ��ƋC�t���̂��S�N��Ƃ� |

| ���Ă���B�܂��A���鎞��Ⴊ�~���ė������ɍQ�Ăĕz�c�𒍕��������A������ |

| �����Ȃ������̂��v���o�����̂��S�N��Ăё����}���ƂƂ��̂��Ƃ������B�����

|

| �傫�ȕω����S�N�����ŋN���Ă���ƒ��҂͌��������悤�ł���B�S�N�Ƃ������Ԃ� |

| �m���Ȏv���o����������b�ɏo����Œ��̊��ԂȂ̂�������Ȃ��B���ɂ�����ł��� |

| �Ɗ���̂S�N�����̘b�����ׂ���B���ʂȎv���Ō������������ė���̂��S�N�� |

| �ł��邵�A���̏����̈�т�������ƂȂ��Ă���쑐���̒��̋}��ɂ͂S�N�O�ɒn�� |

| �肪�N���Ă������Ƃ��v���o����ď���������Ă���B������\�������t���āA |

| ���A�ǎ҂Ɏv�����܂��邱�Ƃ������̕K�v�Ȉ�̎�i�A�e�N�j�b�N�Ȃ̂��ƕM |

| �҂ɂ͍l��������ꂽ�B |

| | | |

|---|

| �S�D ������ |

| �@�Ō�͂��̏����̑����̕����̕���ƂȂ��Ă���쑐���̒r�̎��������������

|

| �Ȃ���A�^�̎p��T���A�U���K�j��A�����{��F�߁A���ɉ������t�����Ȃ��ƋC�t |

| ���Ƌ߂��̗тŚe����̐��ƁA��������悤�ɚe��������̐����Ȃ���A�r�ɏ� |

| �𓊂����݁A�L����g���ʔ������߂ĐS��Â߂�Ƃ���ŏI���B

|

| �@���𒆐S�ɓ��k�Ɉ炿�A�����Z�܂����钘�҂��D�������R�����l�߂āA�������� |

| ���M��i�߂ď������߂����l�ɂ������S�D�������l�̐Â��Ȑ�����A�܂����v���A |

| �������ǂݏI���邱�Ƃ��o�����B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018�N�X��24���@�@�L

|

| | | |

|---|

| �P�D�v�����[�O |

| �@�w�҂ł��Ȃ��A���j�ɐ��ʂ��Ă����ł��Ȃ��M�҂ɂ͐r���d�����Ȃ���A�� |

| �������ʂ��Ă̗����ƌ��ݍs���Ă�����j�I�����y�т��̉��߂Ɨ��������܂�� |

| ���u�����Ă��āA�傫���ꗂ��Ă��邱�Ƃ��������ɂ͓��Ȃ����߁A�����Ă��� |

| ��̉��Ɉꕶ���Ă݂悤�ƍl���܂����B�M�҂͑���E����̐V���琧�x�� |

| �Ȃ��Ă̏��a24�N���w�̂Q�����ŁA���w�A���Z�̗��j����̒��Ŋw���{�j�ł́A |

| ���݂̊w�҂̗��j�\���̔w�i�̉��߂Ƙ_���̓W�J�ɂ͑傫�ȈႢ�����邱�Ƃ��� |

| �āA����ł͈��R�Ƃ��A�����ł͂ǂ����Ă����Ȃ��Ă��܂����́H�@�Ƌ����ƕs�v |

| �c���������ʂ������̂ɁA���������āA�����ɖʐH����Ă���B�M�҂������̍l�� |

| �����āA����ł̉��߂ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�������邽�߂ɂ͂ǂ����� |

| �Ηǂ��̂��B���S���Ȃ�̐h���v��������Ă���Ƃ����̂��A�U�炴������̋C���� |

| �ł��B |

| | | |

|---|

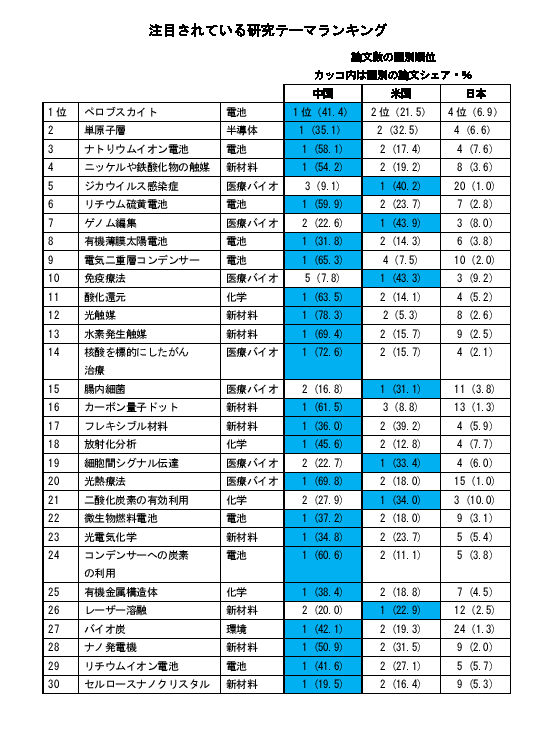

| �Q�D�g�����]�̐킢�h��T�^�I�ȗ�Ƃ��� |

| �@�����ڋ߂Ȏ����N���āA�l�@�������Ă݂܂��傤�B |

![�����]�̐킢_�֘A�}](wad_dat/wd180925_01s.jpg)

�����]�̐킢_�֘A�} |

| ���Ɏv���������̂��A�V�q�̐��Q�i663�j�N�ɓ��{�� |

| �����I�ɐ킢�ɒ��g�����]�̐킢�h�ɂ��ẮA |

| �M�҂����w�A���Z�̓��{�j�̋��ȂŊw���ƂƁA���� |

| �w��̓��ꌩ���Ƃ��Č����Ă���w���Ƃ̊Ԃɂ́A�� |

| ���Ȋu���肪����ƌ��킴��܂���B���Ȃ��Ƃ��A |

| �M�҂ɂ͍����܂ł��̋^�₪�������ɂ���̂ł��B |

| �@�܂����߂ɁA�g�����]�̐킢�h�̓ǂݕ��ł��B�M�҂� |

| ���w�E���Z�E��w��ʂ��āA��Ɂu�͂������̂��̂��������v�Ƌ����܂����B���A |

| ���݂ł́A�u�͂������̂��������v�ƌĂ�ł��܂��B�����ɂ��̗��R��������� |

| ����B���̂悤�ɏ���ɕς��Ă��܂��Ă悢���̂Ȃ̂ł��傤���B��O���Ȃ���r�� |

| �s�v�c�Ɋ����Ă��܂��B���������A���̐���ɊW�����g�V���h��M�҂́u���炬�v |

| �ƏK���܂������A���́u�����v�ƌĂ�ł��܂��B�������W���ł������g�S�ρh�́A |

| �M�҂́u������v�Ƌ����܂������A���݂ł́A�u�ЂႭ�����v�Ə̂��Ă��܂��B�� |

| �������Ƃ͎v���܂��B���{�̗Ⴆ���s��O���̕S�ϊω����ޗǔ����̗��@��

�@ |

�S�ϊω� |

���̕S�ϊω����܂��ˑR�Ƃ��āu�����炩��̂�v�ƌ� |

| ��Ő�������Ă��܂��B����ɂ��S�炸�A���j��ł� |

| �g�S�ρh�́u������v�ł͂Ȃ��A�u�ЂႭ�����v�Ȃ̂� |

| �����ł��B�M�҂ɂ͐����ɂ͏]���Ȃ��C�����ł��B���� |

| ��͒P�Ȃ�ǂݕ��̈Ⴂ�ɉ߂��Ȃ��̂�������܂��A |

| �킴�킴����킵���ǂݕ��̈Ⴂ��݂��Ȃ���Ȃ�� |

| �����R���ǂ��ɂ���̂ł��傤���B���ɁA������������ |

| �킢�̔w�i�̉��߂̈Ⴂ�����Ă݂܂��傤�B |

| | | |

|---|

| �R�D�w�i�ɂ�����j�w�҂̉��߂̌��� |

| �@�������炭�A�g�����]�̐킢�h�ɗ��܂��āA�M�҂��w���w�E���Z�ł̂��̐� |

| ���̈Ӗ������ƌ��ݓ��{�̗��j�w��ōs���Ă��闝�_�t���Ƃ̈Ⴂ�Ƃ������A�M�� |

| �b�v�ɂ��āA�ǂ̂悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă���̂���Ԃ��Ă݂����Ǝv���܂��B |

| �@�ł́A�܂����N�����ւ̏o���̖{���̗��R�͉��������̂ł��傤���B�M�҂͊w�Z�� |

| ��100���S�ςւ̋~���ł������A�Ƌ����܂����B�ł��A�푈�����̓��{�̍l�����͍� |

| �ۓI�ɂ͔F�߂�ꂸ�A���݂ł͓��{�̗��j�w�҂̊Ԃł��A�o���͕K�������S�ς̋~�� |

| �ł͂Ȃ��A�s��Ă��ǂ��A�s��邱�Ƃɂ���ē���V�����`���ɍU�߂Ă��邩������ |

| �Ȃ��Ƃ�����@������邱�Ƃ���ړI�ŁA�ɒ[�Ȃ��Ƃ������A�푈�����邱�Ǝ��� |

| ���^�̖ړI�ł������Ƃ܂Ō��R�Əq�ׂ��Ă���̂ł��B�厖�Ȃ��Ƃ́A�����ł͍� |

| ������ɓZ�߁A���������̌��͊�Ղ��ł߂邱�Ƃɂ������悤�ł��B�����Ƌɒ[�� |

| �����ł͎ז��ȍ�����h�����āA���Ȃ��Ă��܂��A�S���҂ɂ��āA���͂��E�����Ƃ� |

| �����p���ꂽ�Ɛ����̂ł��B |

| �@����܂ŗ�ɋ������g�����]�̐킢�h�Ɍ����Ă݂Ă��A���ݓ��{�̗��j�w��̐搶 |

| ���̓��ꌩ���͈ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���ƍl�����܂����A�M�҂̗����Ƃ͑傫�Ș� |

| ��������܂��B�����A�ΊO�I�Ȋ�@������邱�ƂŁA���������⌠�͂̍s�g���~���� |

| ���邽�߂ɒ��N�o���ɓ��ݐ����̂��Ƌ��߂����̂ł��B�o�����������̂��߂́u�� |

| �i�v�ł������Ƃ������̂ł��B�O�G�̏P���ɔ����āA����̏邪���{�ɒz����܂� |

| �����A�M�҂��Δn�ւ̗��ŖK�˂����c��i���Ȃ����傤�j�i���ݒ��茧�Δn�s���Ó� |

| �݁j��]��̉�����i�����쌧�����s�����݁j���v�������т܂��B

|

| | | |

|---|

| �S�D�G�s���[�O |

| �@������ɂ��Ă��A���j�w��̋��ʌ����Ƃ������A�w��̓�����߂͊Y�����鍑�̂� |

| �̎��̍��ۏ�̗���┭���͂ő傫�����E����A�K���������������S�ۂ���Ă���� |

| �͌����Ȃ����̂��ƌ��킴��܂���B�M�҂����݂��݂��̂悤�Ɋ����Ă������ |

| �ł��B�l���Ă݂�A�Ñネ�[�}���ォ��A���j�͐l�ނ��w�˂Ȃ�Ȃ���{�I�� |

| �w��̈�Ƃ��āA�傫�ȃE�G�C�g�������Ĉ����Ă��Ă��܂��̂ŁA���̈Ӗ��ł��A |

| �Ⴆ����Ă������Ēʂ�Ȃ��w��̖{�𐬂����̂��Ǝv���܂��B�����ł���� |

| �Ȃ��̂��ƁA�Ԃ��Ă����Ɛ^���ɍl����K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��@�� |

| �����āA���������{���[���@�艺���Ď��グ�Ă݂����Ǝv���܂����A����͂��� |

| �ӂň�̋��ƒv���܂��傤�B

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018�N�X���Q��(��)�@�@�L

|

| | | |

|---|

| �P�D �v�����[�O |

| �@1958�N�X�����[�}�ɗ��w�����{��֎q�i1929�N���Ɍ����܂�A���S���q�呲�B1953 |

| �N���p���A���[�}�ɗ��w�j�͂��̌�~���m�ɍݏZ�A1971�N�ɋA����A�c��`�m��w |

| �ŕ��w���m���擾�A��q��w��r�����w�������߂��B1991�N�ȍ~�؉����̐����� |

| �𗬂̂������l�X�ɂ��ċL�����Z�҂�G�b�Z�C�����X�ɏ㈲���A1991�N�w�~���m�� |

| �̕��i�x�i1990�N�A�����Њ��j�ōu�k�ЃG�b�Z�C�܂��� |

�{��֎q�S�W |

| �я������w�܂���܁B�����Ƃ��Ắw�R���V�A���X�̒� |

| �Ԃ����x�i1992�N���Y�t�H�V�Њ��j�A�w���F�l�c�B�A�� |

| �h�x�i1993�N���Y�t�H�V�Њ��j�A�w�g���G�X�e�̍⓹�x |

| �i1995�N�݂������[���j������B1998�N�����A���N69�B |

| �v��w�{��֎q�S�W�x�i�S�W���E�ʊ��P�j���͏o���[�V |

| �Ђ���o�ł���Ă���B2006�N���當�ɂƂ��Ă��o���� |

| ����B |

| �@�ߔN�A�{��֎q�i�ȉ��{�����ł́u�{��v�Ɨ��̂���j�̒���݂̂Ȃ炸�A�ޏ��� |

| �ϋɓI�ɓw�͂��Ė|�A���{�ɏЉ���t�����X��C�^���A�̎����Z�҂ɂ��S |

| �����A�ޏ��̐����������Љ����́A�Ⴆ�A�����|�p��w���p�w�����z�w |

| �ȑ��̍�Ƃŕ]�_�Ƃł��鏼�R �� �����\�����w�{��֎q�̕��ցx�i����30�N�R���P |

| �����ŁA�V�����Ɂj��{��Ƃ͎G���uLITERARY�@Switch�v�̃C���^�r���[�Œm�荇�� |

| �Ă���A�ޏ����S���Ȃ�܂Őe�����W�ɂ����������ƁA�G�b�Z�C�X�g�A��]�ƂƉ� |

| �f�I�ȃW���[�i���X�g�Ƃ��č��ۓI�Ɋ��ꂽ��|���q�i1950�N�������܂�j���A |

| �{��̖v��A�w�{��֎q�̃~���m�x�A�w�{��֎q�̃��F�l�c�B�A�x�A�w�{��֎q�̃��[ |

| �}�x�i��������͏o���[�V�Њ��j�����s���A�{��̂����C�^���A�̑�\�I�ȓs�s�� |

�{��֎q�̕��� |

�{��֎q�̗��H |

�؍ݒ��̐�����𗬂��ꂽ |

| �@����A���w��̐l�X�Ƃ� |

| ���Ղ��ׂ����t�H���[���� |

| �Љ�Ă���B��|���q�� |

| ��́A�w�{��֎q�̗��H�\ |

| �~���m�A���F�l�c�B�A�A���[ |

| �}�A�����ē����\�x��2018 |

| �N�R��10�����łŕ��t���� |

| ����o�ł���Ă���B |

| �Q�D �M�҂��Ђ����{��֎q�̗���ȕ��� |

| �@�M�҂����߂ĉ��B�ɑ��ݓ��ꂽ1968�N���15�N���O�Ƀt�����X�A�C�^���A�ɕ� |

| ���A�C�^���A�̏��X��ƌ������A���X�̌o�c��������T��A�C�^���A�A�t�����X�̕� |

| �w�҂̍�i��ϋɓI�ɓ��{�ɏЉ�����т����邱�ƂȂ���A�{��̕��̗͂���Ƌ� |

| �������ɗ݂͂��Ȃ��A�C����Ȃ����R�̂ł��邱�ƂƁA�M�҂��N�z�̓��{�l�A�� |

| �ɒ���Ɍg�����X�́A���X�ɂ��Ċ���̑������͂⊿���𑽗p����ł����͂����� |

| �悤�Ɏv���邪�A�ޏ��̕��͂͋t�Ɋ������g�����ʂł������Ďg�킸�A�_�炩�� |

| �Ђ炪�Ȃ̒Ԃ�𑱂��Ă�����p���ɐg�߂Ȑe���݂Ƃ������A�����݂�������̂� |

| ����B��L�ɎQ�Ƃ����Z�҂�G�b�Z�C�̒�����Q�A�R�E���o���Ă݂����B |

| | | |

|---|

| ���܂��A1992�N�ɕ��Y�t�H�V�Ђ���o�ł��ꂽ�w�R���V�A���X�̒��Ԃ����x�Ɏ��^�� |

| ��Ă���u�����̂��̈֎q�v�Ƒ肷��Z�҂ɂ͈ȉ��̂悤�ȕ��͂�������B |

| �u�������̌o�Ϗ�Ԃ�e�g�ɂȂ��ĐS�z���Ă����̂́A�������Ƀc�B�A�E�e���[�T�� |

| ���ł͂Ȃ������B�ł��A�ޏ��̓����ȑP�ӂ́A������l�Ԃ̂�������䂽���� |

| ���Ă��ꂽ�B�ޏ��̑��蕨�ɂ����܂�āA���͒P���ɂ�낱��ł����B |

| �i�����j�������Ď����̃X�g�[���[���݂Ȃ̂܂��Ŏ����o���Ȃ��ޏ��́A�ǂ�ȂƂ� |

| �ɂ������ŁA���M�ŁA���ǂ��݂����ɖ��C�������B |

| �i�����j����߂����������c�B�A�E�e���[�T�̑傫�Ȗڂ��A�����܂�����A������ |

| ���[�X�̃n���J�`���ɂ����������̎肪�A�Ђ��̂����ł������ɂӂ邦�Ă����v�B |

| | | |

|---|

| �@�܂��A1995�N�ɂ݂������[����o�ł��ꂽ�w�g���G�X�e�̍⓹�x�Ɏ��߂��Ă��� |

| �G�b�Z�C�u�L�b�`�����ς�������v�̒��ɂ́A���̂悤�Ȕ����ȏ��S�̕\�����M�҂�

|

| �C���������B |

| �u���̎q�́A�܂�ł����Ƃ��̂ڂ������݂����������B���ꂪ21�N�̒Z�����U���I |

| �����A�ޏ��̂��������̂Ȃ����j�ւ̈����̌��t�������B�ʒ��ŁA�F���ŁA�������� |

| �ǂ���ɂ����Ă��Ȃ������B����ɁA�킽���̓}���I�̂��Ƃň�x�����ċ�J������ |

| �Ƃ͂Ȃ��B�������Ƃ͌����Â����B���̎q�́A������ |

�{��֎q�G�b�Z���X�P |

| ����낱���邽�߂ɂ����A���܂�Ă����B���N�A�ނ�

|

| �����̂P��18�����߂Â��ƁA�Ƃ́A�킽��������ł��� |

| �����悩�����̂ɁA�ƌJ��Ԃ����B�C����邭���Ȃ��� |

| ������A�ƌƂ͎��ɂ���܂����B����Ȃ��ƌ����āB�� |

| �̎����ɂȂ�ƁA�Ȃɂ��ǂ��l���Ă������A�킩��� |

| ���Ȃ�̂�B���Ȃ�����19�����a�����̎��́A�Ȃ�����

�@ |

| �ƁA���̂��Ƃ�ޏ��Ɍ����o���Ȃ������v�B |

| �R�D �G�s���[�O�\�\�ȗ��̐{�ꂩ�Ԃ�͉����S������̂��낤���H�\�\ |

| �@�ݖ�������Őݒ肵�Ă��Ȃ���u�����͓���ȁI�I�v�Ǝv���Ă��邪�A��ɂ��� |

| �ɂ��ޏ��̂悤�ȉ��B�l�Ƃ̐����𑗂����l�́A���Ȃ��Ƃ��M�҂͒m��Ȃ����A�ޏ� |

| ���ϋɓI�ɍs���Ɉڂ�������̎����ɂ��Ă͈�ЂƂ���āA�M�҂ɂ��ӌ��� |

| �Ȃ��ƌ����ΉR�ɂȂ�B�ł��A�ӌ��̋��ʂ��Ă��镔���͑����A��莋���邱�Ƃ͂� |

| ��Ȃɑ����Ȃ��Ǝv���Ă���̂ŁA�S�z���邱�ƂȂ����ԂƋ��ɉ����ł�����̂Ǝv |

| ������B�@ |

| �@���N�̂T���̘A�x�ɁA��L�ɎQ�Ƃ�����|���q���{���K�˂Ď�ނ��Ă����� |

| �̑�|���g���B�����ʐ^�̓W����u�{��֎q�̂����Ƃ���v���A�X�����X����X |

| �ōs���Ă���̂����t���āA�o�|�����B�������ƂȂ��ẮA�����̊������̐{�� |

| ���L�^�ʐ^�͎c����Ă��Ȃ����낤����A�{���Ƀ��j�������^���Ȏ��݂��Ɩ� |

| ���P�����Ē���ᖡ���Ē��߂��B���̎��ɂ��������g����̂ɂȂ��Ď��͂ɉe�����y |

| �ڂ��A�𗬂̗ւƂ������A�c�_�̗ւƂ��������L�߂čs���邱�Ƃ͓��{�l�ɂ͋ɂ߂� |

| ���������݂ł��������Ƃ��낤�Ǝv�����B�M�҂������ԍ��ۓI�Ȏd���ɐg�𓊂��Ă� |

| �����A�ƂĂ��{��̂悤�Ɏ��Ȃ̎咣���т��Ă͂��Ȃ����A�܂��܂��ア�Ǝv���Ă� |

| �܂��B�{����K���������������̐l�������ꂽ�Ƃ͎v���Ă��Ȃ����A���̓s�x�}���� |

| ���E��`�ɑ��A���͂̂��낢�뗧��̈Ⴄ�l�X�̗͂���āA�摗�肷�邱�Ƃ� |

| ���������Ă����悤�Ɏv����B�ߔN���{�̍Œ�������x�������B�̕��ψȉ��ɂȂ� |

| �āA�߂��̒�����؍��̐l�X�ɂ������A���قǖ��͂������ĕ]������Ȃ��ɂȂ� |

| ���邪�A���̑��ΓI�n�����̏㏸��H���~�߂邽�߂ɂ��A1990�N��ȍ~�m������ |

| ���悤�ɂȂ����i���Љ�����݈ȏ�Ɋg�傳���Ȃ��悤�A���̗͂���ďC���E�� |

| �����邾���łȂ��A���͂̎Љ��l�X�Ƃ̂Ȃ�����e�l�̓w�͂ŋ������邱�Ƃɂ� |

| ��A�Ȃ���̏��n��o���悤�A�u�����v�̗͂�傢�ɗ��p���ׂ��ŁA���̕ӂ�� |

| �w�͂��ŋ߂̓��{�l�ɂ͌����Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����B65�Έȏ�̂�����u�����V |

| �l�v���܂߂āA�V�����K���Љ�́u�A���_�[�N���X�v���\�����鑭�ɂ����u�n���v�� |

| �P�ɂ������Ȃ������ł͂Ȃ��A���ӎЉ��l�X�Ƃ̂Ȃ��肪����Ă��Ă��邱�ƂɁA |

| ���{�̍��̎���̑傫�Ȗ�肪�B����Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B |

| �@������ɂ��Ă��A�{��̍�i�ɂ͉��߂āA�������肵�������̐����̗L��A���� |

| ���v���m�炳��A���C���Ȃ������邱�̂Ƃ���̖����ɐV���Ȓ���ƗE�C��^�� |

| ��ꂽ�悤�ŁA��ϐ��X�����C�����ɂ�����ꂽ�B�v���U��ɖ����������Ǐ��o |

| ���ł������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018�N�W���T���i���j�@�@�L |

| | | |

|---|

| �R�D �G�s���[�O |

| �@�����̚삵�����̓��{��̌�b�s���ɑ���鏑����ɂȂ��ƔO���Ă��� |

| ���A���݂��ݓ��{��͉����[���Ɗ�����B������ɂ��Ă��A���������Ȓʂ��Ղ̕� |

| �͂����A���ӑ����ɂ��̏ꂻ�̏�A���̂Ƃ��̊�����i�ɂ��܂��K�������f���� |

| �����\�������݂���Ɖ������v���Ă��鎟��ł���B���̓������킸�A���Ɍ� |

| �t�Ő������A�ӎu�a�ʂ�}��d�������Ă���ƁA�����ɂ��Ĉ�̈Ӗ���`�������� |

| ���𐔑����̑��̕\���⌾���ɕς��āA���邢�͒u�������Ĉӎv�a�ʂ̊ѓO���� |

| �Ă邩�����l�̗͂̌����ǂ��낾�Ǝv���悤�ɂȂ����B���ꂩ����X�ɂ���ɑ����� |

| ��b��g�ɒ����A���p�ł���悤�ɂȂ肽���Ƃ����v�����������Ă���B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018�N�V��15���i���j�@�@�L

|

| | | |

|---|

��U��̉ڈΒn�T���̍s�� |

�@���l�Y�́A��R��̉ڈΒT���i����j���I�������ɁA |

| �ڈΒn������ڈΑ�T�}�Ȃǂ��܂Ƃ߁A�X�ɏ��O�˂̔� |

| �m��ꏊ�����l�q�����I���l�r���s�����A�C�k�l�Ƃ̕s |

| ���Ȍ��Ղ�A�x���z�����A�C�k�l�ւ̉ߍ��ȘJ�����ɂ� |

| ���Ă��̎��Ԃ��A���O�˂ɕ��邪�A��舵���Ă��� |

| ���Ȃ������B����ǂ��납�A���O�˂���́A���l�Y�͂� |

| �������z���Ƃ��Ė��������_����悤�ɂȂ����B |

| �@�������A�]�˂ł́A�ڈΒn��m����l�҂Ƃ��ĔF�� |

| ���Ă����̂ŁA�ڈΒn���]�˖��{�̒����n�ɂȂ������ɂ́A���{�̂��ِl�Ƃ��ĕ� |

| �����A��S��`��U��̉ڈΒT���͖�l�Ƃ��čs���Ă���B�c�O�Ȃ���A���̎��_ |

| �ł��A���ǃA�C�k�l�ւ̕s���ȍs�ׂ͑����Ă����B

|

| �@���̊Ԃ̖c��Ȓ������������ƂɁA�T���I����ɂ͒n��������A�l�������������� |

| ������B |

| | | |

|---|

| �V�D�V���{�ł̉h���Ǝ��] |

| �@1868�N�i�������N�A51�ˁj�S���A�������{���生�ٔ������𖽂����,�]�܈ʂ����� |

| ��A�����͈��肵���B�@���N�i1869�N/�����Q�N52�ˁj�ɂ͉ڈΊJ���p�|�𖽂����

|

| ���B |

| �@���̔N�V���A�������{����ڈɕς�閼�̂����߂��A�U�Ă��Ă��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

| �k���ɓ��A���������A�J�k���A�C�����A���k���A�瓇���A�ł���A���̒�����A |

| �u�k���ɓ��v���I�ꂽ���A�\�L�́u�k�C���v�������B |

| �@���l�Y�̖��̂ɂ́A�v�������߂��Ă��āA�n���ɂ͐�Z���̃A�C�k�l���g���Ă� |

| ���n���荞�ނ��Ƃł������B�A�C�k�l�͒n���ɂ��̓y�n�̓�����\���Ă����B�� |

| �ɂƂ������t�ɂ́u���̒n�ɐ��܂ꂽ���́v�Ƃ����Ӗ������߂��Ă��ĕ��l�Y�̃A |

| �C�k�l�ւ̓Ă��v�������߂��Ă����B |

| �@1869�N�W���ɂ͉ڈΊJ���𖽖����ꂽ�B�i52�ˁj |

| �@1869�N�W��15���A�������z���ɂ���āu�ڈv����u�k�C���v�Ɖ������ꂽ�B���N |

| �̂W��15����150�N���}����B���ɂ�11������86�S�̖����҂ł�����B

|

| | | |

|---|

| �X�D�w��E��F�W |

| �E�����y�ւ͒Ô˂ɂ������m�ŁA���l�Y��13�ˁ`16�܂œ��m���Ă������̐搶�B |

| �@�剖�����Y�⒆��������̍����Ȋw�҂ɏo����Ă���B |

| �E�Ð쒱���i����̕����l�A���˂ɏo���肵�A�O���̏��ʁj�́A�ڈΒn�T�������� |

| �@�������l�B |

| �E�g�c���A�i24�ˁj��1853�N�ɕ��l�Y�i36�ˁj��K�ˁA�ڈ̊C�h�ɂ��Ēk�c����B |

| �@��l�Ƃ��ДN���܂�B���A��1859�N30�˂Ŏ��Y�B |

| �E����ď��i���˔ˎ�j1800�N�`1860�N�i61�ˁj��������A�ڈΒT���̗����ҁE�x�� |

| �@�ҁA�ڈΒn�}�z�z�B�ɔ\���h�̑S���n�}�쐬�x���A���{�̍��h��̕K�v�����咣�B |

| �@��ɑ�V�ƑΗ����i孋���������B |

| �E���������i1828�N���܂�A���l�Y���10�ˉ��j�A��v�ۈꑠ�i���ʁj�i1830�N���� |

| �@��A���l�Y���12�ˉ��j�͎F���˂̋��m�i�������m�j�ł���A1866�N�ɕ��l�Y�i49 |

| �@�ˁj��K�ˁA���h�ɂ��Ēk�`����B���l�Y���]�˖��{�݂̂Ȃ炸�c�̎u�m�B�� |

| �@������҂���A�M������鑶�݂ł������B |

| | | |

|---|

| �P�D���l�Y�Ղ�Ɛ��ƖK�� |

| �@����30�N�Q��25���i���j�ނ̐��n�A�ɐ����{�쑺�i���݂̎O�d������s����]���j |

| �ɂ���A���l�Y�L�O�قŁu���l�Y�܂�v�i���N�Q���J�Áj���J�Â���邱�Ƃ�m��A |

| ���n��K�˂Ă����B�O��̂Q��24���i�y�j�́A�����I�����s�b�N�œ��{��\��LS�k�� |

| ���J�[�����O���Z�œ����_�����l���������ł���B���̒n���A�k��/��C����C�ɑS |

| ���I�ɒm��n��A�u�����ˁ[�v��u���������^�C���v�̌��t�����s�����̂��o���Ă� |

| ��ł��傤���B |

���l�Y�L�O�� |

| �@���l�Y�L�O�ق́A����s�Ƃ��������A�ɐ��_�{�̋� |

| ���Ƃ����������킩��₷���ł��傤���B�ɐ��_�{�܂� |

| ��30km�̋����ɂ���A����͔�������Â��ȏꏊ�ł��� |

| ���B�����́A���a200�N���L�O���āA�͋[�X�����o�X�� |

| ��A�n���̐l�≓������삯�������l�Y�t�A���ň�� |

| �����B |

| �@�ٓ��ɂ͏��Y���l�Y�a��200�N�L�O���Ƃ̃|�X�^�[���\ |

| ���u�O�d������s�����k�C���̖��t���e�v�Ə�����Ă����B |

���Y���l�Y�ё��� |

���l�Y���a200�N�L�O���Ƃ̈ē��|�X�^�[ |

���ݕ���ł̃A�C�k�l�̉��Z |

| �@���ł��A����s�̎O��L���l�Ƃ��Ė{���钷�A���������A���Y���l�Y���������� |

| �����B�n���ł͂悭�m��ꂽ�l���ƂȂ��Ă���B�܂��A�ق̊O�ł͓��ݕ��䂪�ݒu�� |

| ��A�A�C�k�l�ɂ�閯�����x�␡������I����Ă����B�A�C�k�l�̂��߂ɐs�����̑� |

| �ȕ��l�Y�ׂ̈ɁA�킴�킴�k�C���́u�Ó����������ۑ���v�̊F���Q�����Ă��� |

| ���Ƃ̂��Ƃ������B�L�O�Ղ�C�x���g�ł́A���ɁA����҂̎��ڂ������Ă����B

|

| �@�X�ɁA�L�O�ق���k���T���A�ɐ��X���ɖʂ����ꏊ�ɕ��l�Y�̐��Ƃ��������B�ꉮ |

| �ׂ̗ɂ͋q�Ԃ�����A���ɂ́A�[���i�q�Ɂj���Q�������āA���l�Y���瑗���Ă��� |

| �c��Ȓ��������⏑���グ����������ۊǂ��Ă����Ƃ̂��Ƃł���B |

| | | |

|---|

| �Q�D�ƕ��Ɗ� |

| �@���Y�Ƃ͓���̋I�B�a�̎R�˂̋��m�i�����̎��͔_�Ƃ��s���A��ɂȂ����畺�m�� |

| ���ē����A�������m�j�ł���A��X�����i�c��10�����A10���u�A�D�y�h�[��5.3���u�A |

| �Q���j�𑱂��Ă����B�����ѓ�����������r�I�T���ȉƒ�ł������B���Ƃ͈ɐ� |

| �X�������ɂ���A�l�̉����������A���C���ɂ��߂���ʂ̗v���ł������B���e�̌\�� |

| ���t�͖{���钷�̋����������w�҂ł���a�́A�Z�́A���̂ɂ��ʂ��Ă����B

|

| �@���l�Y�́A1818�N�Q���U���ɁA�o�P�l�A�Z�R�l�̂T�l�Z��̖����q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B |

| ����Ȃ��ƂɁA�]�ˎ���̒T���ƁE�n���w�҂ŗL���Ȉɔ\���h�̖v�N�ɂ������Ă���B

|

| �@���O�͓ДN���܂�ŁA�Ղ͒|�тɊW���邱�Ƃ���u�|�v���Ƃ�A�l�j�ƕ����Ē| |

| �l�Y�Ɩ��t����ꂽ�B�g���͐��l�ɂȂ��Ă��A150�p��Ə������������A�����Ԃ錒

|

| �r�ŁA�����O�ȏ��N�ł������Ƃ����B |

| | | |

|---|

| �R�D���ւ̎v������A������ |

| �@���Ƃ́A��q�����Ƃ���A�����A�ɐ��_�{�q����ɐ��X���i�Q���j�ɖʂ��Ă���A |

| ������������A�ɐ��_�{���Q�q����l������Ȃ��Ă����B���l�Y�͉Ƃ̑O������Ă� |

| �����l�̎p��ڂɂ��āA���̐l�����͂ǂ����痈���̂��낤���H���̓y�n�͂ǂ�Ȃ� |

| ����Ȃ̂��낤���Ǝv���悤�ɂȂ�A�q���S�ɗ������Ă݂����Ƃ�����]���c���� |

| �����B����1830�N�i13�ˁj�ɂ́u�����̂����Q��v���u�[���ɂȂ�A�S������400�` |

| 500���̐l���A�ɐ��_�{��K��Ă����B |

| �@13�˂ŗה˂ɂ���L���ȕ����y�֏m�ɓ��債�Ă�����A������T��A��������� |

| �Ă݂����Ƃ����C�������v�X���܂��Ă����B����ȕ��l�Y��16�˂̎��ɁA�ˑR�����m |

| �����߂Ď��Ƃɖ߂�A��������肽���Ƃ̘b�����邪�A���e�̖Ҕ��ɂ����B����� |

| �O�ȕ��l�Y�́A�ق��ĉƏo���A�����m�Œm�荇�����]�ˏo�g�̎R���������K�˂č] |

| �˂Ɍ��������B�������A�����ɕ��e�\��ɒm��邱�ƂɂȂ�A�P�P������ɂ͖߂��� |

| ����B |

| �@���Ƃɖ߂��Ă�����A�S�͑S���𗷂��邱�Ƃ����Ȃ��A���x���A���l�Y�́A���\�� |

| �̐����ɓw�߂Ă���A����17�˂̎��ɁA���e�̋������o�āA�悸�́A���s�������� |

| ����B�����ɍۂ��āA���e�́A�ǂ����Q�N����R�N������Ζ߂��Ă��邾�낤�Ǝv���A |

| �H��Ƃ��ĂP���i���݉��l13���~�ʁj��n���Ă���B��������A�S���s�r�̗����n�� |

| �����B |

| | | |

|---|

| �S�D�������� |

| �@17�˂���A10�N�Ԃ̒������n�܂����B�ނ̓��j�����o�H������ƁA�k�C���i������ |

| �ڈΒn�j�A����������āA�S����ΏۂɁA���k�A�k���A�֓��A�ߋE�A�����A�l���A |

| ��B�Ƃ������S��������Ă���A���ɐ����{�𑽂��s�r���Ă���B |

| �@����10�N�Ԃ̂����A21�˂̎��ɁA����ɓ����Ă��邪�A����ʼnu�a�ɂ�����A���� |

| ���O�̎��ɑm���ɏ�����ꂽ���Ƃ����������ł������B�m���i���j�A�Z�E�j�ɂȂ��� |

| �����𑱂��Ă������A���̎��_�ł����̖ړI�́u�������L�߁A��X�̐l�Ԃɂ����Ęb

|

| ���������v�Ƃ����v���ł������B |

| �@����ł́A���ˁA���A�Δn�ɗ����A�X�ɒ��N�A���i�����j�E�V���i�C���h�j�܂� |

| �̓n�q���l���Ă����Ƃ̂��Ƃ����A�����̓��{�͍����̐����������A�o������������ |

| ���Ȃ������̂ŁA�C�O�n�q�͒f�O������Ȃ������B |

| | | |

|---|

| �T�D�Ð쒱���Ƃ̏o��A�ڈΒn�T���ւ̌��� |

| �@�����������Ă��钆�ŁA26�˂̎��ɁA����̕��˂ł������V�l�i��w�ҁj�Ð쒱�� |

| �Ȃ�l���Ɖ���Ęb�������Ă���Ƃ��ɁA���̘V�l����u���Ȃ��̗��̖ړI�͉��ł� |

| ���v�Ɛq�˂��u�S��������āA���낢��Ȃ��Ƃ�m�肽���̂ł��B�v�Ɠ�����ƁA |

| ���̘V�l�͏��ɐ�o���u�����{�͊O������U�߂��Ă��܁B���Ɉ�Ԃ̊댯�͉ڈ� |

| �n�����V�A��[���b�p�̏������_���Ă��܂��B�v�ƍ�������B���̓����̍]�˖� |

| �{�͂������A���O�˂������̐��̂��ƂŁA�O����ɂ��Ă��Ȃ������B����Ȃ� |

| �Ƃł悢�̂ł��傤���H��@�I���������ɍ��܂��Ă����܂��B�v���̎��A���l�Y |

| �́A���̂܂܂ł͉ڈΒn����Ȃ��A�����͉ڈΒn�ɂ��ẮA���m�Ȓn�}���Ȃ��A�� |

| �������B���������B�ڈΒn����邽�߂ɂ��ڈΒn�̐��m�Ȓn�}���K�v�ł��邱�Ƃ��� |

| �o���A�ڈΒn�T�������ӂ���B

|

| �@��x���߂���A�����O�ȕ��l�Y�́A�����ɁA�ڈΒn�T�������s�Ɉڂ����߂ɁA�m |

| �������߂āA���O���|�l�Y���畐�l�Y�ɕς����B26�˂̊ґ��ł������B�����A����� |

| ����A�̋��̈ɐ����{�쑺�Ɍ��������B17�őS�������闷�ɏo��10�N�̍Ό����߂� |

| �Ă����B���ɕ��\���21�˂̎��ɑ��E���A��Ƃ����A25�˂̎��ɑ��E���Ă����̂ŁA |

| ���̂V����ƕ�̂R����̖@�����ς܂��āA�ɐ��_�{���Q�w���ڈ��������B

|

| �i27�˂̎��j |

���N���b�N����ƋL���ڍׂ��\������A

���N���b�N����ƋL���ڍׂ��\������A

���N���b�N����Ɨ\��E�̈ꗗ�\�ɖ߂�܂��B

���N���b�N����Ɨ\��E�̈ꗗ�\�ɖ߂�܂��B �́A�N���b�N����Ɛ}��ʐ^���傫���\������܂��B

�́A�N���b�N����Ɛ}��ʐ^���傫���\������܂��B

![�����]�̐킢_�֘A�}](wad_dat/wd180925_01s.jpg)